Empfang von Wetterballonen

|

Grundlagen:

Mit dem Empfang der Daten von Wetterballonen ist es ähnlich wie

beim Empfang von Wettersatelliten. Natürlich lassen sich alle

möglichen atmosphärischen Daten heutzutage im Internet finden.

Das kann einen echten Bastler aber nicht davon abhalten selber einen

Ballonempfänger zu bauen und die Daten "live" mit zuschreiben

.

Viele Wetterstationen verwenden Sonden der finnischen Firma >

VAISALA <. Diese Geräte senden ihre Daten im UHF-Band

bei 400 MHz. Da die Sendeleistung etwa 50mW beträgt kann über

eine Entfernung von über 100 km empfangen werden. Die digitalisierten

Daten der Sensoren für Luftdruck (Höhe), Temperatur und

Luftfeuchtigkeit werden mittels GMSK-Modulation zur Bodenstation übertragen.

Viele Sonden tragen auch eine GPS-Empfänger der die Positiondaten

übermittelt. So können ohne aufwändige Radarmessungen

auch Windgeschwindigkeiten bestimmt werden.

|

|

|

Die Radiosonde RS92-SGP

( ohne Gehäuse)

|

| Auf der Platine befinden sich

die Messelektronik und der UHF-Sender Deutlich sichtbar ist die Quadrifilar-

Antenne des GPS-Empfänger. Der rechte, etwa 30 cm lange Stahldraht

ist die UHF-Sendeantenne. Auf der linken flexiblen Leiterplatte sind

die Sensoren untergebracht. Links der Temperatursensor, daneben die

beiden Feuchtsensoren. Der Drucksensor ist auf dem Bild nichtr sichtbar |

|

| Empfangsystem für Ballonsonden |

Antenne:

Für den Empfang weiter entfernter Radiosonde benötigt man

eine gute Antenne. Der Verfasser verwendet eine selbstgebaute Yagi

mit insgesammt sieben Elementen nach einem Design von F4ESK.

Der Boom besteht aus 10 x 10 mm Alu-Vierkantrohr, die Stäbe aus

6 mm Alu-Rohr, alles vom Baumarkt. Das Antennenkabel RG58U ist ohne

Anpassung und Symmetrierung direkt am Mittelspalt des Dipols angeschlossen.

Da die Sendeantenne am Ballon vertikal polarisiert ist steht auch

die Yagiantenne hochkant und je nach Flugbahn des Ballon ist sie mehr

oder weniger geneigt. |

| |

Abstand |

Länge |

| Reflektor |

0 |

370 |

| Dipol |

166 |

367 |

| 1. Direktor |

237 |

324 |

| 2. Direktor |

369 |

320 |

| 3. Direktor |

528 |

317 |

| 4. Direktor |

716 |

312 |

| 5. Direktor |

923 |

310 |

|

|

|

Vorverstärker:

Da es dem folgendem Empfänger etwas an Empfindlichkeit fehlt

wird noch ein Vorverstärker zwischen Antenne und Empfänger

eingeschleift. Der Eingangs- und Ausgangskreise des Verstärkers

sind als Topfkreise ausgeführt und sind auf eine Mittenfrequenz

von 402 MHz abgestimmt. Das aktive Element ist ein rauscharmer Transistor

BF 981. |

|

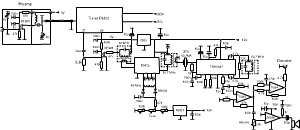

Empfängerplatine:

Der eigentliche Empfänger ist auf einer Lochrasterplatte im Euroformat

auf gebaut und passt in das schon mehrfach erwähnte 19-Zoll Messsytem.

Um den etwas kritisches Aufbau eines 400 MHz Eingangsteiles zu umgehen

wurde ein fertiger TV-Tuner zu diesem Zweck verwendet. Dieser Tuner

FM12 von Phillips war auf vielen TV-Karten verbaut und ist oft sehr

günstig bei Ebay zu bekommen. |

|

| Für diesen Zweck wird der Bereich 2 ( 160 .. 442

MHz) verwendet. Die Abstimmung und Bereichsumschaltung des Tuner erfolgt

über den I2C-Bus. Leider sind der ZF-Verstärker und die

Demodulatoren des Tuners für den GMSK-Empfang völlig ungeeignet.

Deshalb wird das ZF-Signal nach dem Mischer entnommen und nach einer

Nachverstärkung auf 10.7 MHz gemischt. |

|

Als Mischer und

zweiter LO arbeitet der altbekannte SO42P. Der 2. LO ist mit einer

Kapazitätsdiode zur Feinabstimmung um etwa 100 kHz verstellbar,

da der Synthesyzer des Tuner nur Schritte von 50 kHz erlaubt. Das

10.7 kHz Signal wird nach Filterung mit einem Keramikfilter dem FM-Baustein

TDA1047 zugeführt. Diese Baustein beinhaltet den 2. ZF-Verstärker

und den Schmalband-FM-Demodulator. Das NF-Signal wird weiter verstärkt

und mit einem Komparator digitalisiert. Die Rechteckspannung wird

dann dem Soundeingang des PCs zugeführt. Ein parallerer Zweig

verstärkt die NF für die Lautsprecherwiedergabe zu Kontrolle

des Empfangs. |

|

|

| Ist die Anlage fertigt kann man die ersten Empfangsversuche unternehmen.

Die meisten Ballonstart finden um 12:00 und um 0:00 Ortszeit statt.

Genaue Zeiten und Frequenzen findet man. z.B. auf der Seite der Sondenjäger.

Die Seite bietet neben der Lage der Startplätze auch sehr viele

Infos rund ums Thema. |

| Für den Standort des Verfassers im Süden von München

kommt die Wetterstation in Oberschleissheim

für erste Versuche in Frage. Deren Ballon senden auf 405.5 MHz.. |

|

| Die Auswertung der Signale erfolgt durch ein entsprechendes

Programm im PC dem die Audiofrequenz über den Soundeingang zugeführt

wird. Zuerst sollte man sich das NF-Spektrum überprüfen.

Das kann z.B. mit >

Spectrum Lab < von Wolfgang Büscher geschehen. Im

Bereich von 0 Hz bis 6000 Hz fällt die Hauptlinie bei 2400 kHz

auf. Im unteren Spektrum ist das Signal noch verrauscht aber schon

gut genug dass Datenframes gelesen werden können. |

|

| , |

|

|

| |

Die Daten der Sonde werden im Manchestercode übertragen. Für

die Dekodierung verwendet man am einfachsten ein fertiges Programm.

Sehr geeignet ist das Programm >SondeMonitor<

das man als kostenlose 30 Tage von COAA Centro de Observação

Astronómica no Algarve

bekommen kann. |

|

|

|

|

Als Ergebniss der Bemühungen

erhält man dann einen Plot der Sensordaten. Die braune

Kurve zeigt die Temperatur, die rote

und die orange Kurve die Luftfeuchtigkeit, und die blaue

Kurve zeigt die Daten des Barometers und somit die Flughöhe.

Die Höhenkurve zeigt auch deutlich das Platzen des Ballons nachdem

die Sonde am Fallschirm zur Erde zurück kehrt.

In einem Fenster werden die zugehörigen Zahlenwerte, die Uhrzeit,

die Frequenz und die GPS-Daten angezeigt.

Im linken Bild wurden die GPS-Daten in eine aus Google-Map entlehnte

Karte eingetragen. Man sieht den Flug des Ballons von München

(Start in Oberschleissheim) , entlang des Starnberger Sees nach Süden

zum Kochelsee. Hier dreht offenbar der Wind und der Ballon treibt

entlang der Deutsch-Österreichen Grenze nach Osten.

|

| Vom Standort des Verfasser im Süden von München

sind Ballone von verschiedenen Startorten gut zu empfangen. |

|

|

| |

| Startort |

Entfernung |

Frequenz |

|

|

| |

|

|

|

| Oberschleissheim |

16 km |

405.5 MHz |

sehr starkes Signal |

| Altenburg |

56 km |

402.5 MHz |

sehr starkesSignal |

|

|

Kümmersbruck

|

150 km |

402.7 MHz |

gutes Signal |

| Stuttgart |

189 km |

405.1 MHz |

mäßig, aber dekodierbar |

|

|

| Meiningen |

286 km |

402.3 MHz |

gutes Signal |

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

| |