Anfänger-Astro-Fotografie

|

|

Einführung:

Es ist schon erstaunlich mit welchem geringen Einsatz an Technik schöne

astronomische Aufnahmen möglich sind. Für viele Objekte am Himmel

ist nur eine Kamera, ein Satz Objektive und ein stabiles Stativ notwendig.

|

| Als erstes Testobjekt

bietet sich die Sonne an. Die Sonne ist ausreichend hell sodass kurze

Belichtungszeiten möglich sind. Natürlich darf man die Kamera

nicht ohne Vorkehrungen auf die Sonne richten. Beim Blick durch den

Sucher wären schwere Augenschäden, ansonsten Schäden

an der Kamera möglich. |

|

Beim Fotografieren der

Sonne muss immer ein Sonnenfilter vor dem Objektiv verwendet werden

!!!

|

| Gut bewährt

hat sich die Solarfilterfolie von

> Baader <, eine dünne mit Alu bedampfte Folie,

die vor dem Objektiv plaziert wird. |

Das rechte Bild

wurde mit einer Nikon D90 aufgenommen, die gesamte Brennweite betrug

1200 mm

Spiegelobjektiv Sigma 600 mm 1:8

2-fach Telekonverter Nikon TC201

Solarfilterfolie 1/400s, 400 ASA

Auf dem Bild sind ganz gut die Sonnenflecken zu erkennen |

| Für eine weitergehende

Beobachtung der Sonne müßten spezielle Filter in den Strahlengang

gebracht werden die nur das Licht bestimmte Wellenlängen passieren

lassen. Meist werden Filter für Wasserstoff- und Kalziumlinien

verwendet. Da die Filter für den gewünschten Effekt sehr

schmalbandig sein müssen sind sie leider sehr teuer, > 2000€

. Auch hier wäre ein geeigneter Anbieter die Firma >Baader<. |

|

| Auch der Mond

lässt sich wegen seiner scheinbaren Größe und Helligkeit

einfach abbilden. |

Für die rechte

Aufnahme wurde eine Gesamtbrennweite von 600 mm verwendet.

Teleobjektiv Tokina 300 mm 1:5.6

Telekonverter Nikon TC201

1/100s, 1000 ASA |

Alle anderen

Objekte am Himmel erfordern einen höheren Aufwand. Zum Teil sind

sie zu klein,wie die Planeten. Der Jupiter ist selbst mit 600 mm Brennweite

nur ein kleines Scheibchen und die Streifen gerade noch zu erkennen.

|

|

|

|

Andere Objekte wie Nebel und Galaxien

sind sehr lichtschwach. Diese lichtschwachen DeepSky-Objekte aufzunehmen

erfordert eine lange Belichtungszeit. Ein dabei auftretendes Problem ist

die Tatsache dass sich die Sterne, durch die Erdrotation, scheinbar am Himmel

bewegen, 15 Grad pro Stunde. Belichtet man zu lange erhält man statt

der Punkte nur Striche auf dem Bild. Solche Strichspuraufnahmen haben zwar

auch ihren ästhetischen Reiz, Galaxien und Nebel sind aber darauf nicht

zu erkennen. Nach einer Faustregel kann man mit einer digitalen Spiegelreflexkamera

mit einer Brennweite von 100 mm etwa 4 Sekunden belichten um die Sterne

noch als Punkte abzubilden. Natürlich wird diese Zeit umso länger

je höher das fotografierte Objekt am Himmel steht, der Polarstern steht

ja nahezu ungeweglich am Himmel.

Zur Lösung des Problem der sich bewegenden Sterne gibt's zwei Lösungen.

Zum einen kann man die >Kamera der

Bewegung< nachfahren und zum anderen kann man mehrere, kurz belichtete,

Aufnahmen aufaddieren.

Für die zweite Methode braucht man nur eine Kamera, ein möglichst

stabiles Stativ und die passende Software zum aufaddieren der Einzelbilder.

Der Verfasser verwendete die Nikon D90 mit einem Nikor Zoomobjektiv 70..210

mm. Die Software zum Addieren heisst >DeepSkyStacker<

ein geniales Freewareprogram. |

Die rechten Bilder wurden

im Gebiet der Plejaden mit einer Brennweite von 210 mm aufgenommen.

Die Belichtungszeit einer Einzelaufnahme betrug zwei Sekunden, die

eingestellte Kamera-empfindlichkeit 3200 ASA. Es wurden 50 Einzelaufnahmen

gemacht und mit dem DeepSkyStacker zusammengefügt.

Vor Allem am Hintergrund sieht man deutlich die glättende Wirkung

des Stackingprozesses. Im Gegensatz zu einem, ebenfalls glättenden,

Tiefpassfilter gehen hier aber keine Details verloren. Ebenfalls werden

schwache Sterne sichtbar die im Rohbild bestenfalls zu erahnen sind.

Wunder darf man sich aber von dieser Technik nicht erwarten und mehr

als 100 Einzelbilder sind ohne Nachführung nicht drin, da dann

der Überlapp der Einzelbilder zu klein wird. |

|

| Interessant ist auch

die Grenzempfindlichkeit der Aufnahmen. Das rechte Bild ist

ein ebenfalls vergrößerter Ausschnitt aus dem Bereich

der Plejaden. Es wurden 20 Einzelbilder gestackt. |

|

| Daten: Brennweite 300mm,

Blende 1:5,6, Belichtung 1,3 s, 6400 ASA |

|

Stern: Tycho

2 Katalog

|

Helligkeit: |

Farbindex |

| 1: |

1799-188-1 |

9,16 |

0,42 |

| 2: |

1799-81-1 |

10,27 |

1,00 |

| 3: |

1799-309-1 |

10,62 |

0,00 |

| 4: |

1799-816-1 |

10,98 |

0,62 |

| 5: |

1799-1387-1 |

11,79 |

0,41 |

|

| Sterne mit

einer Helligkeit bis zu 12 sollten zu sehen sein. Ein Problem

ist die geringe Dynamik. Werden Sterne der Helligkeit 11 gut

angezeigt sind solche mit der Helligkeit 10 schon überbelichtet

und solche mit 9 schon ausgebrannt |

|

|

Trotzdem ist es schon erstaunlich

was für Bilder mit geringem Hardware-Aufwand und ohne Nachführung

der Kamera gemacht werden können.

Das rechte Bild des Orionnebels wurde ebenfalls aus 50 Einzelbildern

gestackt. |

|

| Aufnahmedaten |

|

| Objektiv Nikon Zoom 70...210 mm |

Brennweite 210 mm, Blende 1:5,6 |

| Belichtungszeit pro Bild |

2 Sekunden |

| Kameraempfindlichkeit |

3200 ASA |

|

Die Aufnahme

des Orionnebels M42 wurden in der ersten, einigermaßen klaren

Nacht am 12. Dezember 2012 vom meinem Balkon aus gemacht. Dieser Balkon

in einer Wohnanlage im südlichen München (Mittersendling)

ist ein denkbar schlechter Standort für die Astrofotografie.

Die Beleuchtung der umliegenden Fenster und Laternen hellt zusammen

mit der Lichtglocke der Großstadt den Nachthimmel stark auf.

Glücklicherweise sind große Teile des Orionnebels hell

genug um nicht im Sumpf des Untergrundes zu verschwinden.

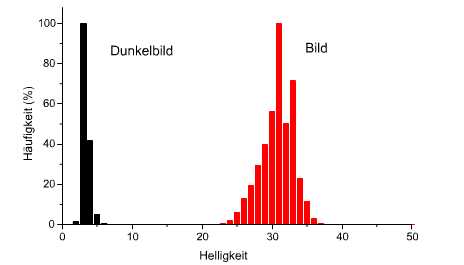

Bei anderen weniger hellen Objekten hat man weniger Chancen. Ein Vergleich

der Histogramme des Himmelsbild und ein so genantes Dunkelbild, Darkframe,

ein Bild mit aufgesetztem Objektivdeckel zeigt die Verhältnisse. |

|

|

|

|

Die Histogramme

werden durch die dunkeln Pixel bestimmt, die wenigen hellen spielen

keine Rolle. Man sieht das das Rauschen des Kamerachips etwa den Wert

3 beträgt, während der dunkle Himmel Werte um 30 aufweist.

Das heisst dass bei der vorhandenen Aufnahmesituation das Kamerarauschen

kaum Rolle spielt.

Um bessere Bilder zu bekommen müsste ein günstigerer Standort,

z.B. auf dem Land oder noch besser auf einem Berg aufgesucht werden. |

|

|

|

|

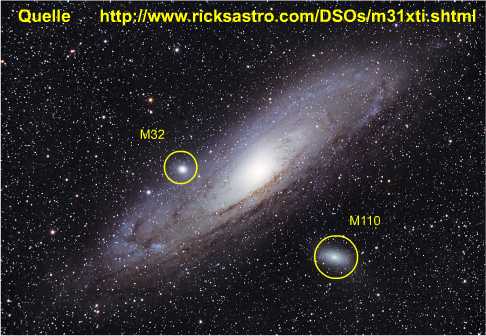

Die Andromeda Galaxis M31 ist immerhin zu erkennen.

|

Das Siebengestirn, die Plejaden M45

|

|

|

|

chi Persei NGC 884 und h Persei NGC 869

|

Gürtel des Orion mit Orionnebel M42 im Schwertgehänge

|

|

|

|

das sternreiche Gebiet um Sadre im Schwan mit

Wasserstoffnebeln

|

|

| Gerade an der Andromeda Galaxis ist aber auch die

Unzulänglichkeit der eigenen Bilder zu erkennen. Zwar sieht

man andeutungsweise auch M110 und M32 wenn man die Helligkeit stark

aufdreht. Aber eigentlich sollte das Bild des Andromeda mindestens

bis zur M32 reichen, aber auf meinen Bildern ist da absolut nichts

zu sehen. |

|

|

|

| |

| |

| |