Heiß/Kalt-Rauschquelle

|

| Gerade in der

Radioastronomie können die Rauschparameter der verwendeten Verstärker

großen Einfluss auf die Qualität der Messungen haben. Mit

der Heiß/Kalt-Messung können Rauschzahlen von Verstärkern

auf relativ einfache Art recht genau gemessen werden. Dazu wird der

Verstärker am Eingang mit einem in der Impedanz (meist 50 Ohm)

passenden Widerstand abgeschlossen und die Rauschleistung am Ausgang

des Verstärkers gemessen. Die gemessene Leistung ist die Summe

aus dem thermischen Rauschen des Widerstandes und dem vom Verstärker

stammenden Rauschen. Wird nun der Widerstand auf eine andere Temperatur

gebracht, meist abgekühlt, ändert sich dessen thermische

Rauschleistung während die des Verstärkers gleichbleibt.

Aus dem Quotienten der beiden Leistungen, dem Y-Faktor, kann die Rauschtemperatur

und weiter die Rauschzahl des Verstärkers berechnet werden. |

Je größer der Temperaturunterschied

zwischen den beiden Messungen ist um so größer wird auch

die Genauigkeit mit der die Rauschzahl bestimmt werden kann. Im professionellen

Bereich wird zum Kühlen des Widerstandes oft flüssiger Stickstoff

mit einer Temperatur von 77°K verwendet, für die Heißmessung

bringt man den Widerstand auf Raumtemperatur mit circa 293°K.

Da Amateuren LN2 oft nicht zur Verfügung steht wird man auf Trockeneis

( 195°K ) ausweichen welches leicht beschaft werden kann. Um eine

möglichst große Differenz zu erhalten wird der Widerstand

geheizt, z.B. 100°C, entsprechend 283°K.

Da keine große Kühlleistung erforderlich ist könnte

auch ein

>>

Pulsröhren- , Striling-

oder GM-Kühler<<

verwendet werden. Aber der technische Auwand ist nicht zu unterschätzen,

ein Projekt für den ambitionierten Amateur. |

|

|

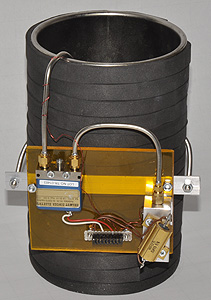

Im hier gezeigten Messgerät werden

zwei Widerstände verwendet. Einer wird ständig gekühlt

der andere geheizt. Mit einem für Mikrowellen tauglichem Relais

werden abwechselnd die Widerstände auf den Verstärkereingang

geschaltet. So braucht bei der Messung nicht gewartet werden bis der

Widerstand die jeweilige Temperatur angenommen hat.

Das rechte Bild zeigt den Aufbau. Als Thermosgefäß dient

ein Weinkühler, der zur zusätzlichen Isolation mit Neoprenstreifen

ummantelt wurde. Links das blaue Mikrowellenrelais, dessen linker

Anschluss über eine Edelstahl Semirigid-Leitung zum 50 Ohm Widerstand

im Gefäß führt. Der rechte Anschluß führt

zum geheizten Widerstand der in einem Alublock sitzt. Dieser Block

wird mit einem aufgeschraubten Leistungswiderstand ( 5 Ohm) geheizt.

An beiden 50 Ohm Widerständen ist je ein Pt1000 Sensor zur Kontrolle

der Temperatur angebracht. Auf eine Regelung des geheizten Blocks

wurde verzichtet. Wichtig ist nur dass die Temperatur gemessen wird

und während der Rauschmessung konstant bleibt. Mit einem Heizstrom

von einem Ampere erreicht der Alublock eine Temperatur von circa 90°C

entsprechend 363°K.

Gesteuert wird mit einem Arduino, sodass zwischen Heiß und Kalt

nicht nur manuell sondern auch per RS232 Befehl umgeschaltet werden

kann. So lässt sich die Messung automatisieren. Deshalb wurde

ein ADS1115 16-Bit Analogdigitalwandler mit eingebaut um die das Signal

eines Leistungsmessers aufnehmen zu können. |

|

|

Das Rauschsignal

kann an der Frontplatte über eine N-Buchse abgenommen werden.

Mit dem Schalter über Buchse kann zwischen heiß und kalt

umgeschaltet werden, eine LED zeigt mit Rot b.z.w. Blau die Stellung

des Mikrowellenrelais an.

Auf dem LCD-Display werden die beiden Temperaturen angezeigt und über

die BNC-Buchse kann das Signal des Leistungsmesskopfes eingespeist

werden. |

|

| >>Schaltung

im PDF-Format<< |

Diodenmessköpfe

geben ein Signal das bei einer niedrigen HF-Spannung proportional

zur HF-Leistung ist. Bei höheren Spannungen ist das Signal proportional

zur HF-Spannung. Das muss natürlich bei der Berechnung des Y-Faktors

berücksichtigt werden. Am Besten ist es wenn man den Messkopf

mit einem Messsender bei der entsprechenden Frequez kalibriert.

Statt eines Leistungsmessers kann z.B. auch ein Empfänger, z.B.

ein RTL-Stick verwendet werden. |

|

|

|

|

Interessanterweise verhält sich der RTL-Stick wie

eine Diode. Bei kleine Eingansspannung ist die Übertragungskennlinie

quadratisch, bei höherer Spannung wird sie linear. Z.B. für

Rauschmessungen spielt das eine wichtige Rolle um korrekte Ergebnisse

zu erhalten.

Zwar arbeitet dieser Stick nur bis 1,7 GHz aber bei höhere Frequenzen

ist es auch sinnvoll den LNA zusammen mit dem zugehörigem Downkonverter

zu messen. |

|

| |

| |

| |

|

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |