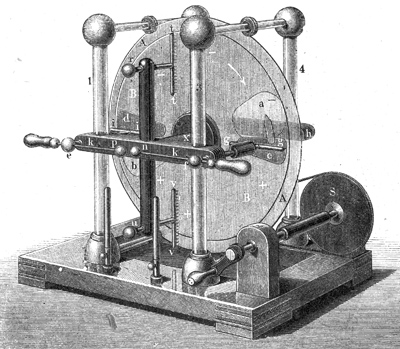

Elektrisiermaschine nach Holtz

|

Grundlagen:

Bei einer Auswahl alter physikalischer Geräte darf natürlich eine

Elektrisiermaschine nicht fehlen.

Eine der ersten, funktionierenden Influenzmaschine war die von Wilhelm Holtz

1865 gebaute. Angesichts des einfachen Aufbaus ist die Holtz'sche Maschine

ein schönes Bastelprojekt und die Leistung kann sich durchaus mit der

viel komplizierteren >Wimshurst

Maschine< messen. |

Auch die Holtz-Maschine besteht im wesentlichen aus zwei runden Platten

aus Isoliermaterial, wobei aber nur eine drehbar gelagert ist, die

andere Platte ist fest mit dem Aufbau verbunden. So entfällt

der bei der Wimshurst verwendete gegenläufige Antrieb.

Die einzige handwerklich schwierige Arbeit ist die Anfertigung der

feststehenden Platte die zwei, gegenüber liegende ovale Druchbrüche

haben muss. Wird aber zur Herstellung der Platten kein Glas sondern

Plexiglas, Polystyrol oder ähnliches verwendet kann man diese

Arbeit leicht mit einer Stich- oder Laubsäge machen. Die Leistungsfähigkeit

der Maschine kann stark erhöht werden indem man sie auch mit

Speicherkondensatoren (z.B. Leidner Flaschen) ausrüstet, beim

originalen Holtz'schem Entwurf sind aber keine vorhanden.

Dafür kann man nach den Erfahrungen von Rapp Instruments den

senkrechten Ausgleicherbügel mit den beiden Sprühkämmen

einsparen. Wird aber doch einer verwendet sollte er nicht fest senkrecht

stehen sondern im drehbar gelagert sein um die effektivste Position

einstellen zu können. |

|

|

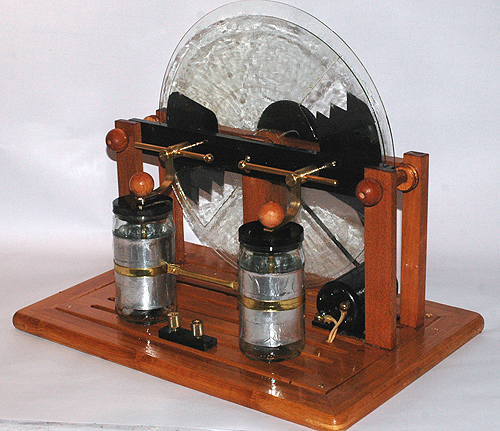

Aufbau:

Bei der hier gezeigten Maschine wurden Glasplatten (28 und 30 cm Durchmesser)

verwendet. Die Scheiben bekommt man für wenig Geld beim Glaser.

Die erforderlichen Löcher und Durchbrüche muss man mit der

Dremel mit Diamantbohrer selbst machen. Als Isolierstoff für

den Aufbau des Abnehmerträgers wurde schwarz lackiertes Plexiglas

verwendet. Dies soll den Eindruck von Hartgummi (Ebonit) erwecken,

ein Stoff der schon im 19. Jahrhundert bekannt war und für solche

Zwecke verwendet wurde. Obwohl Glas ein an sich ganz guter Isolator

ist neigt seine Oberfläche dazu sich mit einer dünnen Wasserschicht

aus der Luftfeutigkeit zu überziehen wodurch die Isolationsfähigkeit

stark herab gesetzt wird. Deshalb wurden die beiden Glasscheiben und

die meisten anderen Teile der Maschine mit Bootslack gestrichen.

Die Induktorflächen mit ihren Spitzen wurden aus dünnem,

schwarzen Karton ausgeschnitten. Die meisten schwarzen Papiere sind

etwas Leitfähig was an dieser Stelle erwünscht und auch

notwendig ist. |

|

|

|

|

|

Die Spitzen der Abnehmerkämme sind Gramophonnadel, die in einen

Messingvierkant gepresst wurden.

Geschummelt wurde wie beim >Laser<

und der >Teslaspule< bei

den Leidner Flaschen in deren Innern sich ein keramischer Doorknop mit

jeweils 2000 pF versteckt.

Auch der Antriebsmotor ist kein Original da für solche Motoren Fanatasiepreise

von weit über Hundert Euro zu bezahlen sind. Deshalb befindet in

dem auf Alt getrimmten Gehäuse ein moderner Mabuchi-Motor.

|

|

Betrieb:

Bei der ersten Inbetriebnahme und nach längeren Ruhepausen muss

die Maschine erst gestartet werden. Dazu bringt man elektrische Ladung

auf eine der beiden Induktorflächen. Das kann mit einem geriebenem

Kunststoffstab, einem HV-Netzgerät oder einer sonstigen Hochspannungsquelle

geschehen. Eine smarte Methode ist der Start mit einem piezoelektrischen

Gasanzünder.

Eine Eigenart der Holtzschen Maschine ist, dass sie am Besten mit

kurz geschlossener Funkenstrecke startet. Die einsetzende Erregung

der Maschine hört man am Laufgeräusch, da der Motor nun

stärker belastet wird. |

| An den Abnehmerspitzen sieht man nun im abgedunktlem

Raum Sprüherscheinungen die wegen unterschiedlichen Polarität

der Spitzen unterschiedlich ausfallen. 8 mm 30kV |

|

| |

|

| |

| |